作(zuò)者:吳志(zhì)浩(四川輕化工大(dà)學中國鹽文化研究中心副研究員)

《世說新語·纰漏》記載:司徒蔡谟避亂江南,見到了蟛蜞,以為(wèi)是螃蟹,一邊說着“蟹有(yǒu)八足,加以二螯”,一邊煮來(lái)吃(chī),“既食,吐下委頓,方知非蟹”。謝仁祖聽(tīng)說此事後對他說:“卿讀《爾雅》不熟,幾為(wèi)《勸學》(《大(dà)戴禮記·勸學》中有(yǒu)“蟹二螯八足”)死!”《爾雅》是我國最早的訓解詞義專著,也是較早的博物著作(zuò)。謝仁祖戲谑他不懂博物,幾乎鬧出人(rén)命。

中國很(hěn)早就有(yǒu)博物的觀念,這種觀念講究見多(duō)識廣、通(tōng)曉衆物,如晉代張華的《博物志(zhì)》,就包括山(shān)川地理(lǐ)、飛禽走獸、人(rén)物傳記、神話(huà)古史、神仙方術(shù)等知識,其中隻有(yǒu)前兩類屬于“博物學”的知識範疇。簡言之,博物學所考察的對象,與傳統訓诂學門(mén)下的“名物學”相類,但(dàn)是其目的多(duō)是為(wèi)了“利用厚生(shēng)”,“資博識而利民用”。而名物之學目的是為(wèi)“推闡文意”服務的,戴震所謂“不知鳥、獸、蟲、魚、草、木之狀類名号,則比、興之意乖”。

《詩經》既是偉大(dà)的文學作(zuò)品,也有(yǒu)着豐富的博物知識。孔子認為(wèi)讀《詩經》不僅“迩之事父,遠之事君”,而且可(kě)以“多(duō)識于草木鳥獸蟲魚之名”(《論語·陽貨》)。宋代鄭樵說:“夫詩之本在聲,而聲之本在興。鳥獸草木乃發聲之本。漢儒之言詩者,既不論聲又不知興,故鳥獸草木之學廢矣。”此處實際上(shàng)說出了中國古代博物學的主要特征,即具有(yǒu)辨物、相物的特點。狹義的中國博物學知識包括動、植物學知識,着眼于“對現存事物進行(xíng)唯象描述、命名、分類的‘志(zhì)/史’知識類型”,接近于西方博物學(Natural history)中的“History”要素,而與“自然”(Nature)要素有(yǒu)一定的差距。

《詩經》無疑給人(rén)們打開(kāi)了一個(gè)豐富的動植物世界,在現存305篇中,涉及的植物有(yǒu)143種,動物109種。這些(xiē)動植物是後人(rén)研究《詩經》博物學的基礎。本文隻探究《詩經》學中的植物博物學傳統。

一

植物與人(rén)類生(shēng)活密切相關。在《詩經》的全部詩篇中,有(yǒu)153篇提到過植物。《詩經》中出現的植物篇數(shù)以“桑”為(wèi)最多(duō),達20篇;其次為(wèi)黍類,有(yǒu)17篇;棗樹(shù)排在第3位有(yǒu)12篇;《詩經》中出現植物種類最多(duō)的為(wèi)《豳風·七月》,出現了20種植物,分别為(wèi):桑、蘩、萑葦、葽、郁、薁、葵、菽、棗、稻、瓜、壺、苴、荼、樗、禾、麻、菽、麥、茅。其中樗指臭椿樹(shù),陸玑(一作(zuò)陸機)的《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》注曰:“樗樹(shù)及皮皆似漆,青色耳,其葉臭”。《詩經》中出現的植物可(kě)以分為(wèi)食用類、經濟類、觀賞類等,具有(yǒu)多(duō)樣性的特點,此外《詩經》中的植物還(hái)具有(yǒu)鮮明(míng)的時(shí)代性和(hé)地域性。

《詩經》收集了西周初年至春秋中葉(前11至前6世紀)的部分詩篇,反映了前後大(dà)約五百年的社會(huì)面貌,詩中出現的植物也具有(yǒu)時(shí)代的特點。《詩經》中出現頻率最高(gāo)的六種植物分别是:桑、黍、粟、棘、麥、葛。其中桑和(hé)葛是經濟作(zuò)物,主要用途是提供紡織材料,黍、粟、麥是糧食,棘則是果樹(shù)。桑樹(shù)在《詩經》時(shí)代曾經廣泛分布于華北平原,是整個(gè)絲綢業的基礎,“五畝之宅,樹(shù)牆下以桑,匹婦蠶之,則老者可(kě)以衣帛矣”(《孟子·盡心上(shàng)》),在以“耕織”為(wèi)主要特征的小(xiǎo)農經濟社會(huì)裏,是很(hěn)重要的經濟樹(shù)種。當時(shí)有(yǒu)大(dà)面積的桑田,因此女子采桑、桑田幽會(huì)……成為(wèi)《詩經》大(dà)量描寫的場(chǎng)景。先秦時(shí)代,葛衣、葛巾均為(wèi)常見服飾,《韓非子·五蠹》記載,堯“冬日麑裘,夏日葛衣”。今天,絲綢依然是高(gāo)檔衣物的重要面料,而葛則幾乎完全退出了人(rén)類服飾的舞台。黍亦稱稷、糜子,今中國北方稱之為(wèi)黃米,子實煮熟後有(yǒu)黏性,“禾屬而黏者也”(《說文·禾部》)。粟又被稱為(wèi)小(xiǎo)米、谷子,是北方一種重要的作(zuò)物。麥在《詩經》中也被稱為(wèi)來(lái)或者牟,至今仍然是中國北方最重要的農作(zuò)物。棘指酸棗樹(shù),《說文·朿部》曰:“棘,小(xiǎo)棗叢生(shēng)者。”棗是從酸棗中選育出來(lái)的優良品種,“棘大(dà)者,棗;小(xiǎo)者,棘”(陸佃:《埤雅》卷十三《釋木》)。

《詩經》産生(shēng)地域以黃河(hé)流域為(wèi)中心,南到長江北岸。其中描寫的植物也具有(yǒu)典型的華北地區(qū)特色,如前述的黍、粟、麥即為(wèi)黃河(hé)流域特有(yǒu)的糧食作(zuò)物。梓木素有(yǒu)“木王”之稱,宋代已經稱呼牡丹為(wèi)“花(huā)王”,梓木為(wèi)“木王”。梓木材質優良,用途廣泛,可(kě)以制(zhì)作(zuò)器(qì)具、樂器(qì)、造船(chuán)以及雕版印刷用材等。梓樹(shù)在先秦時(shí)曾廣泛分布于黃河(hé)流域,是一種有(yǒu)着極強的文化內(nèi)涵的樹(shù)種。《詩經·小(xiǎo)弁》雲:“維桑與梓,必恭敬止。”意思是“父之所樹(shù),己尚不敢不恭敬”。後來(lái)用“桑梓”來(lái)指代故鄉,就是承繼這種文化傳統,“彼桑梓之必敬,況松榆之舊(jiù)鄉”(梁繹:《玄覽賦》),“永世克孝,懷桑梓焉;真人(rén)南巡,睹舊(jiù)裏焉”(張衡:《南都賦》)。棗樹(shù)在《詩經》中被稱為(wèi)“棘”,也是主要生(shēng)長于華北的果木樹(shù)種。

二

法國學者梅泰理(lǐ)認為(wèi),中國傳統植物研究的重點是植物的分類、植物的形态學、植物生(shēng)理(lǐ)學以及在“格物”“正名”傳統下的“植物學的人(rén)文藝術(shù)性”。對于《詩經》學的博物傳統來(lái)說,首先要解決的是正名的問題,然後才是“格物”以求新知。《詩經》中存在着大(dà)量的同名異物(植物)和(hé)異名同物(植物)的現象,如“無折我樹(shù)杞”(《詩經·将仲子》)中的“杞”指杞柳,是一種楊柳科樹(shù)木。而“集于苞杞”(《詩經·四牡》)中的“杞”則指枸杞,是屬于茄科的一種灌木。“南山(shān)有(yǒu)枸,北山(shān)有(yǒu)楰”(《詩經·南山(shān)有(yǒu)薹》)句中的“枸”就有(yǒu)别名34個(gè)。

對植物的理(lǐ)解不同會(huì)造成對詩意的把握不同。《詩經·木瓜》是傳誦較廣的名篇之一,其中有(yǒu)“投我以木瓜,報之以瓊琚”句,對于其中的木瓜,宋代的姚寬釋為(wèi)“乃以木為(wèi)瓜”,“俗謂之假果者,蓋不可(kě)食、不适用之物也”,“則投我之物雖薄,而我報之實厚。”鄭箋以木瓜為(wèi)楙木,宋代朱熹也說:“木瓜,楙木也,實如小(xiǎo)瓜,酢可(kě)食。”今人(rén)陸文郁也認為(wèi),即今廣泛種植于山(shān)東、江蘇、安徽等省的薔薇科木瓜果實,“多(duō)澀,不宜生(shēng)食,宜供玩;宜蜜漬,或去種子搗為(wèi)泥,入蜜與姜作(zuò)煎亦佳”。将“木瓜”理(lǐ)解為(wèi)“以木為(wèi)瓜”或者“薔薇科木瓜果實”,确實在“投我雖薄,而我思報之實欲其厚”方面有(yǒu)程度上(shàng)的差異。

陸玑所作(zuò)的《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》是第一部考證《詩經》名物的博物類書(shū)。陸玑是三國時(shí)吳人(rén),其書(shū)以詩句為(wèi)題,每題之後是注解的文字,如“食野之蘋”條,注釋曰“蘋,葉青白色,莖似箸而輕脆,始生(shēng)香可(kě)生(shēng)食,又可(kě)蒸食。《四庫全書(shū)總目提要》對此書(shū)的評價是“蟲魚草木,今昔異名,年代迢遙,傳疑彌甚。玑去古未遠,所言猶不甚失真”。

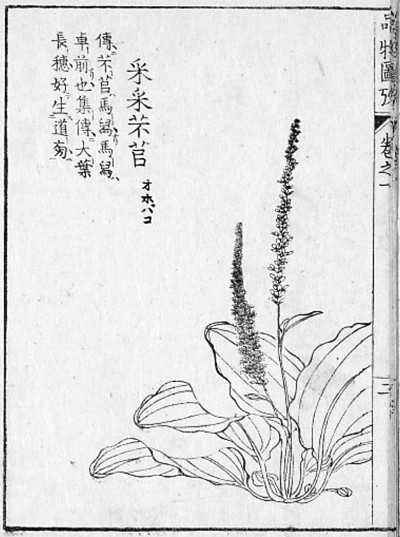

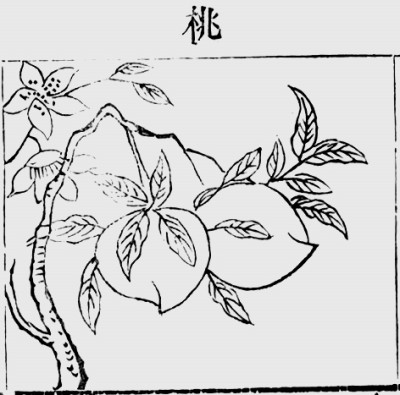

據《四庫》著錄,宋至明(míng)代隻有(yǒu)四家(jiā)為(wèi)疏解“草木鳥獸蟲魚”之作(zuò)。到了清代,受考據學的影(yǐng)響,《詩經》植物博物之學也漸漸興盛起來(lái),主要有(yǒu)陳啓源《毛詩稽古編》、趙佑《草木疏校(xiào)正》、陳大(dà)章《詩傳名物集覽》、姚炳《詩識名解》、焦循《毛詩草木鳥獸蟲魚釋》、丁晏《毛詩草木鳥獸蟲魚疏校(xiào)正》、徐鼎《毛詩名物圖說》、多(duō)隆阿《毛詩多(duō)識》等書(shū)。其中《毛詩名物圖說》“博引經、傳、子、史外,有(yǒu)闡明(míng)經義者,悉捃拾其辭”,還(hái)配圖作(zuò)解,較有(yǒu)特色。本書(shū)共收錄動植物255種,其中草88種、木54種。值得(de)一提的是,受中國研究的影(yǐng)響,日本在17世紀後也出現了一些(xiē)《詩經》博物研究專著,其中較為(wèi)有(yǒu)名的是岡元鳳的《毛詩名物圖考》一書(shū)。本書(shū)于考證名物之外,配有(yǒu)200餘幅名家(jiā)摹繪的圖畫(huà),使人(rén)可(kě)以按圖知物,“所謂說《詩》辨物者,于此乎可(kě)以備資正焉”。陸文郁的《詩草木今釋》則是近代采用現代科學分類方法來(lái)研究《詩經》中植物的一部博物學著作(zuò),每一種分為(wèi)漢名、科名、學名、形态、産地和(hé)用途六目,“盡其所知分述,于人(rén)生(shēng)關系,尤三緻意”。如其“蘋”條,釋曰:“‘蘋’。又名:藾蕭(爾雅),藾蒿(爾雅注),薛(司馬相如子虛賦),山(shān)萩(中國植物圖鑒),毛女兒菜(日本名)。菊科(圖版十)。學名:Anaphalis margaritacea Benth. et Hook.形态:多(duō)年生(shēng)草本。高(gāo)一公尺餘,全株密布棉毛。葉互生(shēng),無葉柄,葉身線狀披針形,葉緣反卷。七八月時(shí),由莖頂分歧多(duō)數(shù)細花(huā)梗,為(wèi)複傘房(fáng)狀,其上(shàng)各着生(shēng)一僅由管狀花(huā)成之小(xiǎo)頭狀花(huā),總苞為(wèi)真珠白色,管狀花(huā)不顯明(míng)。産地:山(shān)野中随在有(yǒu)之。用途:嫩莖、葉可(kě)蒸食,或炸食,用以濟荒。”

《詩經》是中國古代博物學的重要源頭,其豐厚的博物知識為(wèi)中國傳統文化提供了豐厚的滋養。“博物之君子,其可(kě)不惑焉”(劉秀:《上(shàng)〈山(shān)海經〉表》),提倡博物學不僅在于對“草木鳥獸蟲魚”等知識的摯愛(ài)和(hé)追求,更是一種志(zhì)趣和(hé)情懷。在人(rén)和(hé)自然沖突加劇(jù)的今天,重視(shì)以《詩經》博物為(wèi)代表的中國植物博物傳統,更有(yǒu)利于人(rén)們親近自然,與自然和(hé)諧相處,與自然持久共生(shēng)。

《光明(míng)日報》( 2020年09月25日 15版)

[ 責編:曾震宇 ]